深度揭秘(太阳是如何形成的?)

太阳是如何形成的?首先要对恒星进行分类。

一、恒星分类

1、恒星的传统分类

光谱分类

现在普遍认可的恒星分类是光谱分类。

依据恒星光谱中的某些特征与谱线和谱带,以及这些谱线和谱带的相对强度,同时也考虑连续谱的能量分布,将恒星划分为以下大类型。

O型——蓝白色恒星

紫外连续谱强。有电离氦,中性氦和氢线。二次电离碳、氮、氧线较弱。如猎户座ι(中名伐三)。

B型——蓝白色恒星

氢线强,中性氦线明显,无电离氦线,但有电离碳、氮、氧和二次电离硅线。如大熊座η(中名摇光)。

A型——白色恒星

氢线极强,氦线消失,出现电离镁和电离钙线。如天琴座α(中名织女一)。

F型——黄白色恒星

氢线强,但比A型弱。电离钙线大大增强变宽,出现许多金属线。如仙后座β(中名王良一)。

G型——黄色恒星

氢线变弱,金属线增强,电离钙线很强很宽。如太阳、天龙座β(中名天棓三)。

K型——橙色恒星

M型——红色恒星

氧化钛分子带最突出,金属线仍强,氢线很弱。

R和N型——橙到红色恒星

光谱同K和M型相似,但增加了很强的碳和氰的分子带。后来把它们合称为碳星,记为C。如双鱼座19号星。

S型——红色恒星

光谱同M型相似,但增加了强的氧化锆分子带,常有氢发射线。如双子座R。

依据光度与温度的比较图

依据恒星在赫罗图的位置,将恒星划分为:白矮星、主序星、巨星、超巨星等。

依据恒星的稳定性

划分为稳定恒星和不稳定恒星。

依据恒星体积与质量

划分为小型恒星、中型恒星、大型恒星、超大型恒星。

2、恒星的现代分类

依据恒星与其他星球的关系以及运动情况,划分为以下类型。

孤星型恒星

孤星型恒星在宇宙空间孤立存在,不在星系中,没有与其它星球形成关系。该类型恒星在宇宙中一般呈直线运动。其形态为球形和非球形。

这类恒星捕获小质量天体形成绕其旋转的星系,恒星位于中心是主星,其它小质量天体如行星彗星等绕其旋转是从星。在宇宙中一般呈直线运动。形态为球形和非球形。

从属型恒星

这类恒星绕大质量天体进行转动,没有小质量天体绕其旋转。该类型相互存在公转和自转,其运动轨道为圆形、近圆形和椭圆形,其形态为球形或近球形。

伴星型恒星

这类恒星与大质量体星球形成相互绕转,形成伴星关系。伴星间围绕共同质点公转,存在自转和公转,其形态为球形或近球形。

混合型恒星

这类恒星绕大质量天体进行转动,同时有小质量天体绕其旋转或有伴星。存在公转和自转,其形态为球形或近球形。

依据恒星结构

划分为简单型恒星、复杂型恒星。

依据温度

划分为低温型恒星、中低温型恒星、中温型恒星、中高温型恒星、高温型恒星。

依据寿命

划分为短命型恒星、长命型恒星。

依据恒星物质成分

划分为粒子恒星、氢质恒星、石质恒星、铁镍质恒星、混合质恒星。

二、太阳与木星、土星的对比

(1)、成分对比

①、太阳:光球成分

氢73.46%、氦24.85%、氧0.77% 、碳0.29%、铁0.16%、氖0.12%、氮0.09%、硅0.07% 、

镁0.05%、硫0.04%。

②、木星:木星的大气组成中,按分子数量来看,81%是氢气,18%是氦气,按质量则分别是75%和24%。只有约1%左右的其他气体,其中包括甲烷、水蒸气、氨气等。

③、土星:土星外围的大气层包括96.3%的氢和3.25%的氦。

(2)、密度

①、 太阳:平均密度1.409克/立方厘米

②、木星:平均密度1.326克/立方厘米

③、土星:平均密度0.70克/立方厘米

太阳的密度比木星、土星的大,大气成分氢的含量比木星、土星的低。木星、土星的核是石质的,那么,太阳的核是氢吗?

三、什么是恒星

恒星是自身能发光和热的星球,类型很多。其发光和热的原因也很多。

四、关于地球的一些信息

人类居住在地球上,对于地球的信息知道的比其它任何星球都多。

外地核厚1800公里,地震横波不能通过,是高温熔融岩浆。如果地球破碎了,这些漂浮在宇宙中的高温岩浆可以形成岩浆星球,发光发热,是不是恒星呢?

引力作用,地球的海水潮起潮落;

地球在吸收太阳及恒星的热;

地球上的各种物质反应产生热;

接受陨石的热;

等等。

五、太阳的形成及热能来源

太阳是宇宙中大星球爆炸后,由其高温熔融岩浆(或固态星球捕获岩浆)形成的一个岩浆球。

岩浆球,如果独立运行,外壳渐渐冷却,形成固态外壳。之后被恒星捕获,形成绕恒星转动的行星,如原始地球。

熔融岩浆星球被捕获形成绕转运动,其表层岩浆产生像地球海水一样的潮汐运动——这是引力能,只要星球存在绕转就存在。

捕获其它天体产生的热,各种反应产生的热,其它恒星辐射的热等等——是太阳热能的来源。

六、太阳结构

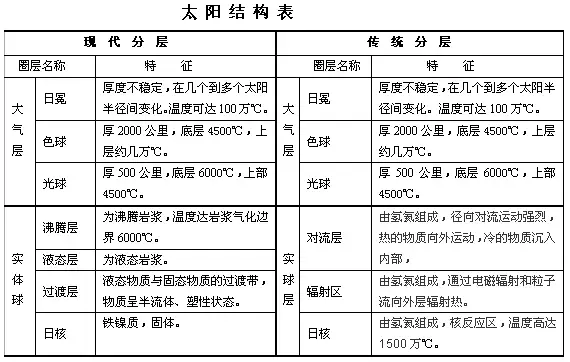

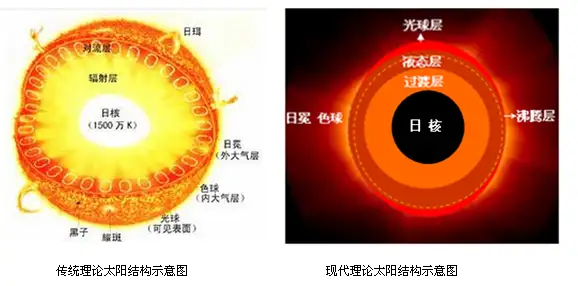

太阳结构如下表和图

在光球下面是沸腾的岩浆。

与现在科学背道而驰的乱喷!

本文链接:https://www.yangzhibaike.com/post/13397.html

声明:本站文章来自网络,版权归原作者所有!

请发表您的评论