不看后悔(独行月球:我们因为什么而感动?)

独行月球:我们因为什么而感动?

by 乌合之子 但愿君

当电影谢幕之后,颇具卡通风格的片尾曲将真实的登月过程变成了一本亟待被重新打开的童话。这与篇首的开场动画形成首尾呼应,他们一前一后包裹了一个漫长而又短暂的故事。想必这个绘本里记载着关于独孤月的英雄故事,给每一个小朋友再度讲述。

我们总会说一个人的死亡有三个关键的场景。第一次是当他的生物机能停止运转时,这宣告他从身体上死亡。第二次是所有人来见证他的葬礼,为他进行人生中最后一次群体怀念,这宣告他从社会上死亡。第三次是这个世界,最后一个记得他的人也随之去世,他最后被遗忘在漫长的过去中,这宣告他从记忆中死亡。而独孤月不会死亡,他的故事会一次又一次的被人念起,也会一次又一次的让人相信,如果是我,也能做到。

所谓做到,并不只是在危险时刻牺牲自己完成绚烂的烟花,还有很多日常点滴生活的瞬间。它们是由多棱镜一般的性情所组成,如果将这些镜头拉得足够漫长,我们会看到充满着冗长、琐碎,与千篇一律的场景。可是在这份场景中依然会看到自呓下的对话,这些对话尽管在丧失了对象之后依然具有价值,那是一份情感的共鸣。康德说这是一种共通感,人类基于此才能相互理解。即便在人生中没有相似的经历,也能感同身受吗? 就像每个人都不可能真正的完整经历死亡,却能在见证别人死亡之时,为之触动。

这部电影与其被看作是科幻片或喜剧片,倒不如将其理解为一部哲学电影,它构筑了一个全新的非【全景敞视主义】的思想实验,让人们在观看的过程中逐步体悟到生存这一本质哲学问题是如何被具象化的。

观看中触动

整部电影中,我们能看到三副相互独立的画面,它们之间没有形成真正的交集,也无法影响彼此的剧情推进,却因为情感的牵连而紧密相关。它们分别是独孤月一人与袋鼠所在的月球基地,全程观看独孤月画面的指挥中心,以及大批身处灾后废墟的人们。

可是即便只是看到彼此,都能给生活带来强烈的鼓舞,然后为之感动。而这份感动从何而来呢?

20世纪70年代,美学家拉德弗德发表论文《我们怎么能被安娜·卡列尼娜感动?》。在该论文中首次以悖论形式提出:我们怎么会因为自己明知不存在的东西而产生真情实感? 他构造出三个直观上正确、然而合起来不相容的前提: 其一,虚构作品的读者/观众往往会体验到被明知是虚构的对象所感动的情感,例如恐惧、怜悯、爱慕; 其二,在日常生活中,被感动的一个必要条件是被感动的人相信引起自己情感的对象存在; 其三,虚构作品的读者/观众知道这些对象是虚构的,他们不相信这些对象存在。

这些难以并容的前提是基于美学理论进行分解的,但当观众被置于一个与自己生活经验疏离的世界时,我们也依然能够在不同画面里穿梭并代入。

而更为精确的说,在电影中还有第四幅画面,那就是处于银幕前的观众。虽然镜头切换非常迅速,观众也能感受到在月球上跋山涉水、在太空中点燃烟花的沉浸式的体验,如果仔细观察观众所在的视角,我们就会发现观众在电影中的主体性认知其实就是一个具有明确载物的镜头,或者可以被称为“第四人称单数”。

在维托夫那儿,运动区间就是感知、惊鸿一瞥,也就是眼睛,然而在此仅指涉着非肉眼的绝对固定的眼睛”。这种摄影机眼睛是物质之眼,是机器意识,并不是人的意识。在蒙太奇中,机器、人物、结构、场景、建筑等等都是不重要的,一切生命都在事件之中,而事件是由蒙太奇创建的,或者说事件本身受制于机器的“运转、跳越、震颤、闪光”。 马克·卡曾斯说,作为“第四人称单数”的电影影像“虽然是个人的,却是客观的,又没有意识”。这种说法是有缺陷的,就影像的内部关系而言,它既是真实的,又是虚拟的。它们不是影像的两个方面,而是一个不可分的整体,在其中彼此包融,相互转化。更确切地说,作为“第四人称单数”的电影影像清晰地表达了德勒兹关于内在性的根本特性:“‘它不指一个客体’,也‘不属于一个主体’——换言之,它只内在于自身,只不过是在运动中的自身。”

观众能看到独孤月的一言一行,是因为地球上有对其进行直播的画面。观众能看到指挥所的场景,同样也是因为直播画面信号在整个指挥所的另一侧墙面。而那些正在注视着镜头外的地下室中幸存的人们,他们的目光凝视之处,正是处于隐银幕的观众。也就是说,观众实际上起到了衔接处于不同位面空间中的中介作用。观众虽然在银幕之外,但经由银幕一直在注视着身处其中的悲欢离合。

拉康的三界

独孤月长时间的对话仿佛是在与金刚鼠进行交流,但他的自言自语是对那个虚设的马蓝星诉说自己的情愫。而这份诉说的对象是悬置的,他在事实上是面对观众进行了独角戏式的表演。于是,独孤月事实上是在三重符码上通过语言和行为完成了他的人生历程,用拉康三界的视角来看,那就是象征界-马蓝星、实在界-金刚鼠、想象界-观众。

金刚鼠是一个不能对话的只具有生理本能的动物,独孤月无法真正与之进行话语理性沟通,而是只能靠感性交流完成互动。金刚鼠作为一个实体存在,成为孤独月生命映照的呼应。在空无一人的月球上,金刚鼠成为生命力的代言,它无需考虑更高维度的社会需要,即返回月球的任务以及社会交流的渴求。甚至它无意中发出的身体信号,都被独孤月解读为来自地球的讯号传输。这一场景,其实正是金刚鼠的生命力对孤独月生存渴望拉扯的凝缩。独孤月为金刚鼠取名为“刚子”(注意,电影结尾字幕打出的也是刚子),并且对抱枕马蓝星进行“我们这个三口之家”“你嫂子她不同意”的宣言,是一种社会化的拟亲关系的建构,也是整个故事前三分之一部分的情感支撑。我们看到孤独月诸多啼笑皆非的举动,其实是孤独月精神极度孤寂的一种撕裂,但这种撕裂并没有让其人格解离,牢牢禁锢的,不管是从肉体上,还是隐喻上的,正是金刚鼠。

马蓝星既是登月计划的指挥长,其“蓝星”的命名也彰显着被人格化的地球。很多观众基于情感关系的角度出发,难以理解独孤月对马蓝星的“一见钟情”,转而投射到演员沈腾与马丽的CP情结中寻找合理性。这当然是导演在选角时基于互文的一种考虑,与此相关的互文还有很多,比如电影中致敬了不少太空歌剧、未来科幻的作品,如《流浪地球》《外星人ET》《你的名字。》《火星救援》《终结者》。但更重要的是,孤独月与马蓝星的情感,是一种“人化的自然”,是远离地球,位居月球的远行者的乡愁。这份乡愁,是可视化的,因为它就是悬于月球天空的蔚蓝地球。而表面上看,独孤月自诩为“中间人”,但当他见到马蓝星的第一眼,就已经被其所吸引,再也不是他口中所解释的“中间人”,而是作为地球中大多数存在的“普通人”。在电影里,有一个一闪而过的镜头,是马蓝星的身影与地球的短暂重叠,这份重叠为马蓝星制造了双重身份的隐喻。而一直远在天空中默默凝望孤独月的地球,也正是马蓝星随时在摄像头背后的目不转睛。

浩劫之后留下的幸存者则与现实的观影观众相结合,形成一种无关却真切的观看方式。我们都知道,如《楚门的世界》一般,那些等在电视屏幕前看真人秀的观众和观看电影的观众都是被折叠的视角,他们的目光和行为在传递到屏幕时就被阻断了,因为他们(我们)无法真正影响剧中人物的走向(除了如《潘达斯奈基》那样的交互式电影),只能不断观看主角的故事,并要么移情、要么共情。独孤月在整部电影中也与一号线艺人(秃头黄子韬)没有任何交集。但《独行月球》里的观众的象征意义是不同的,与《楚门的世界》及相关综艺影视作品的双向隔绝不同的是,他们只是单向隔绝。孤独月的一举一动不管是精神意义还是实际意义上,都是能决定地球幸存者存亡的关键,换言之,我们完全可以将《独行月球》理解为一部“世界系文学”,主角的行为牵连世界的命运走向,而主角又身处某种恋爱情愫之中。

世界系文学

渡边大辅的定义可见一般:“以故事主人公(我)和他所牵挂的女主角(你)的二人关系为中心,将小的日常性(你和我)的问题与‘世界的危机’、‘这个世界的终结’等抽象且非日常的大问题直接连接起来,舍弃一切中间具体的(社会性的)说明描写。”

可是这部“世界系文学”并不是对社会性描写的忽略,而是分出相当多的镜头用以观照处于废墟中的苟活的人的身心状态,因为那就是现实世界里观众的心理状态:精神内耗。要真的治愈精神内耗,偏废一剂并不可取。现代,毋宁说处于后现代社会中的人们,既需要宏大叙事的慰藉(拯救地球与生命),又需要他人小叙事的观看(独孤月的异世界之旅),还需要日常具身叙事的共鸣(身边现实生活的再现),只有兼具多重功能的异托邦审美才能激活内心的共通感。

而要完成这三重符码的画面同调,就需要一个有极度饱满情绪的演员去进行肢体信息调度。电影的情绪也是如此,有三分幽默、三分温馨、三分热血,但还有一分衔接,才能将这复杂多面的情感投射到一人之上。与其说这部《独行月球》是“含腾量”百分之百,不如说沈腾必须要满足同时来自不同凝视角度的目光,还要同时与这多声部空间发起对话,于是沈腾的表演变成了颇具荒诞主义的行为艺术。虽然他的言行在观众看来是经由荒诞感营造出的滑稽,但沈腾独孤月是一个存在主义者。萨特说“存在主义者凭一己之力,积极地抗争世界的荒诞”,独孤月也是如此。

如果我们将他与赵石的漫画《独行月球》比较就会发现,在漫画中的孤独月更像一个虚无主义者,他在故事伊始就尝试过许多种自杀的办法,最后发现只能“处于没有目的只有过程的活着”,那些因为他直播而感染他人的画面,他自己看不到。而电影里的独孤月,因为增加了马蓝星的情感,让他自始至终饱含“爱这土地爱得深沉”的乡愁感,所有看似无意的举动都被独孤月解读出继续生活的勇气。虽然金刚鼠的尾巴扫过接触不良的电源线时,引发了阵阵噪音,但这些噪音投射在屏幕上,从无意义的杂乱中被孤独月升华为交流的讯息。这是一个无效信息,可它又是有效信息,因为在遥远的地球指挥部里,也正在竭尽全力去联系他。这双重失真形成的场景,给观众一种强烈的多重期待视野,我们化用一句网络流行语就是:“希望是真的,希望又不是真的,希望真的不要被发现,希望也真的被发现”。不只是我们作为主语、希望作为状语的表达,也是希望作为名词且主语的表达。

这不就是《等待戈多》吗?戈多会来,戈多也不会来,它今天不来,明天一定会来。当它真的到来时,一种近乎梦幻的方式出现,又故意解构自身。那就是点睛之笔,来自遥远的地球上,人们用自己微弱的光形成的字:“你不是(一个)人”。沈腾用他那极具东北腔调的撒娇口吻回应了这份呼唤“咋还骂人了呢”。

你不是(一个)人

能看懂他的回应,便能看懂整部电影沈腾的表演。

从语意上说,“你不是(一个)人”的表达,是对独孤月于石碑上写下的墓志铭“宇宙【最后一个】人类”的呼应。在之前的剧情中,孤独月一直坚信自己不是宇宙最后一个人类,坚信在地球的人能听到他的呼唤。反过来说,孤独月随性自然的表现,也成为地球废墟中人们生存的信念。当他万念俱灰时,依然写下墓志铭,这份文字在他看来虽然或许再难有人看懂,但他下意识中依然刻下文字,将痕迹留存。作为结构性空白,“你不是(一个)人”被完整表达其实是“你不是【最后】(一个)人”,正因为不是【最后】,才会形成交流的需要。在电影的最后墓志铭上的“最后一个”被涂抹掉了,成为了作为群体意义的“宇宙人类”,被空置的空白就是人的本质的丰盈。

从画面意境上说,熟悉少年动画的观众都知道,在《龙珠》中撒旦通过孙悟空的传音能力,向全世界的幸存者呼喊,用强烈的个人魅力让他们举起双手贡献自己的力量,为最后孙悟空积累元气弹取得至关重要的作用。而这幅画面在剔除了撒旦的“搞笑表演”之后,也成为诸多严肃主题宏大叙事的名场面。从《数码宝贝》到(性感玉米的)《网瘾战争》,从《流浪地球》到《奇妙大营救》,复刻该场景的画面数不胜数。但也正如所言,撒旦的“搞笑表演”被剔除了。而被剔除掉的,在《独行月球》里被去蔽重现了。首先是无数弱小的灯光汇聚而成的话语,这些话语虽然不能提供超自然能力,但它本身组建而成的图形(文字)形成了信息,以光点代替个人形成强烈的美学呼唤。

这呼唤就像星座一般,星星的排布原本是没有被赋予图形意义的,正是因为人类的文明才将他们一一完形为故事。它本身就是宏大叙事的,不过也是难以长久支撑的,于是才有了作为缺省状态的“一个”。这“一个”并不是完全无法看见,而是以明暗不一的方式勾勒出深浅的轮廓,它既指向每一个努力挥光的人,也指向身处月球的独孤月。作为残缺的“你不是人”以一种看似荒谬的方式唤醒了孤独月的生之意志,而这个荒谬的图像又可以成为对独孤月在月球基地被全景观看下,却自以为独自一人的种种自我努力生存行为的互文。独孤月的回应,并不是一种单方面的接收信息,以及对自己写下墓志铭的一笑泯之;还有另一层意思,那是他之前孤身一人在月球里所做的一切的绵密延续——举办葬礼、营造烛光晚餐、上演双簧对话——不是作为传递者或布道者,而是作为人与人之间平等闲聊时会说出的话,那就是哈贝马斯所提及的人的主体间性的展开。这份主体间性就如同多棱镜一般,映射出复数个情感交错,或荒诞、或滑稽、或感动、或热血,人生本没有跌宕起伏,但人可以上演跌宕起伏。

用电影中的台词来说,就是“因为独孤月给处于废墟的大家带来了奇妙的化学反应,所以独孤月获得了诺贝尔化学奖”,当然这个奖项的主角并不知道他获此殊荣,就像漫画里的独孤月并不知道他成为最佳电影男主角一样。而从一定意义上说,葫芦丝的充满喜剧色彩的配音解说,尤其是一只会说话的袋鼠“醒啦”,也是作为存在主义表演的延续——于毫无意义之生活反抗,并在反抗中找到意义。

阿多诺的星丛

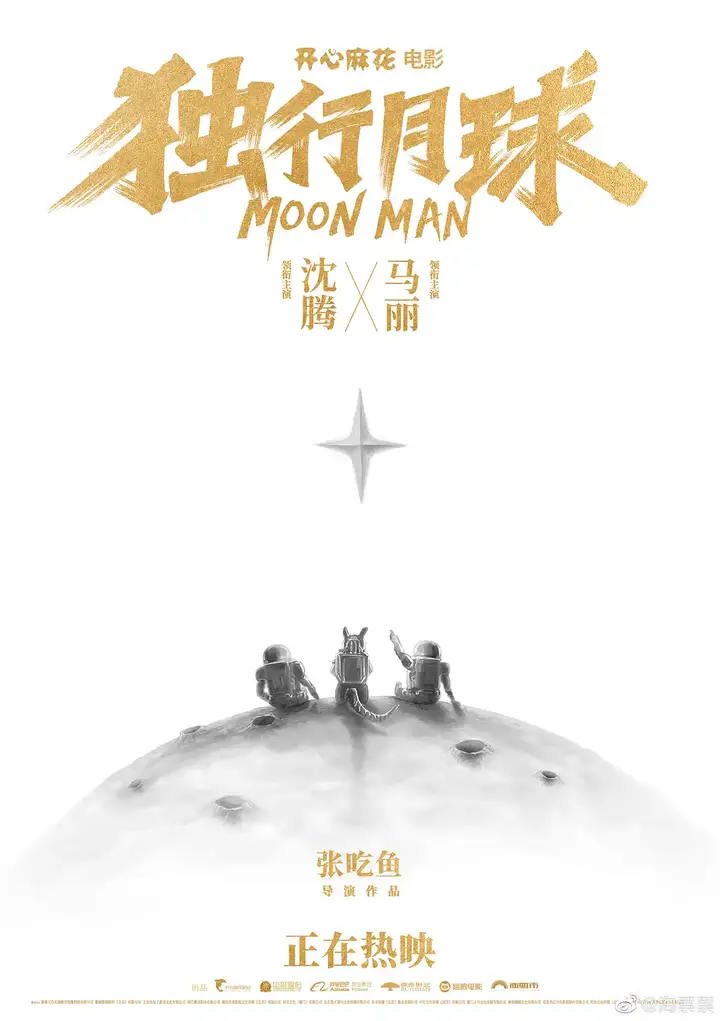

这听起来颇似一个中二的浪漫故事,但整部电影开头结尾各自打开的卡通立体定格动画早已暗示我们,这就是一个浪漫得看似不真实的故事。《独行月球》有一张宣发海报,那是带有航空服面罩的独孤月透过圆形的窗户向某个方向凝视的定格。他既可以是向发射仓内的凝视,也可以是向航天器外的探索,同时也可能是对一墙之隔的金刚鼠的窥探。透过四重玻璃面(眼睛、面罩、窗户、银幕)传递出的信息,我们能读到什么,我们又身在何处呢?

阿多诺用“星丛”来表达他对异质性开端的相互联系,即反同一的领域结构:当它[星丛]丛本质上看起来是一种语言的时候,它就变成了一种再现形式,它不会定义自己的概念,但通过将围绕一个事物的概念置于关系当中来赋予它们客观性。语言正是这样促进概念的目的,来完全表达它所意味的东西。

在电影里,语言以无沟通之方式起到了沟通之实质,它的所指与能指发生了倒错,而倒错本身就是一种对日常生活的背离。背离产生的悖谬感被重新置于生活画面里,就形成了滑稽。当滑稽在舞台中被观看又被谢幕时,就留下以悲剧为内核的喜剧。在笔者看来,这是最高级的喜剧意蕴,它以自身行为的乖张,彰显出存在的本质性问题:如果人是社会关系的总和,那(最后)一个人在被所有人观看的过程,除了福柯所说的异化的功能性凝视外(全景敞视监狱),能否还有别的更加柔性绵延的可能?能让观看者不是享受占有的权力规训感,而是接受到情感联觉得共颤呢?没有人是一座孤岛,即便是独孤和月也不是。

恰如德勒兹所言“宇宙自身就是一部电影,一部元电影”。在这里沈腾自己演绎了“自己”,正如自我环视自我的物那样,形成强烈的哲学内在体认。而观众,变格为体认过程中的视像载体。

本文链接:https://www.yangzhibaike.com/post/13659.html

声明:本站文章来自网络,版权归原作者所有!

请发表您的评论