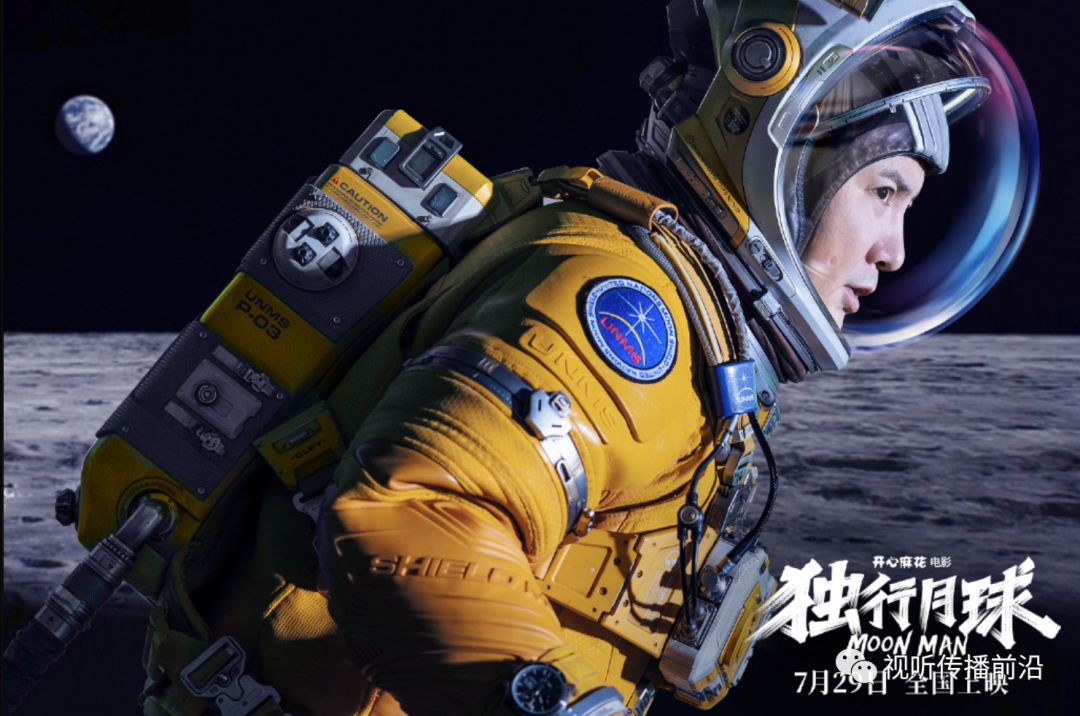

墙裂推荐(《独行月球》:披着“科幻”外衣的商业喜剧片)

7月28日,电影《独行月球》在全国举行大规模点映,当天票房就突破了1亿。

根据猫眼电影官方预测,该片的票房有可能突破40亿。这样的成绩对于如今相对“低迷”的电影市场来说,无疑是个振奋人心的好消息。

但口碑方面,《独行月球》却呈现了两极分化。一部分人认为,科幻元素的表现非常惊喜,有笑有泪;另一部分人认为,电影的定位非常尴尬,不管是喜剧片还是科幻片都不及格,剧本空洞,剧情割裂。

大量娱乐化剧情堆积

削弱故事内核

电影《独行月球》改编自韩国漫画家赵石创作的同名漫画。

主要讲述的是,人类为抵御小行星的撞击,拯救地球,在月球部署了月盾计划。陨石提前来袭,全员紧急撤离时,维修工独孤月(沈腾 饰)因为意外,错过了领队马蓝星(马丽 饰)的撤离通知,一个人落在了月球。不料月盾计划失败,独孤月成为了“宇宙最后的人类”,开始了他在月球上破罐子破摔的生活……

《独行月球》,顾名思义影片主要讲的是一个人的故事,或者说是相对“孤独”个体的故事。而电影的定位又是一部喜剧片,如果影片在探讨人类孤独的过程中,能够融合喜剧元素,让两者达到平衡,那无疑是一部非常成功的电影。

但影片前半段将更多的篇幅放在娱乐大众,制造尴尬笑点上,营造了个人英雄主义的胜利,也就导致影片成了一部非常合格但平庸的商业电影。

这里不得不提到另一部科幻片《月球》,该片同样将场景放在月球上,主角作为月球基地上唯一一名员工,三年如一日地致力于能源开发工作。枯燥乏味的生活令主角归心似箭,在还有两周就离开月球的时候,他却发现了另一个自己,或者说另一个同自己一样的克隆人……

《月球》上半部分娓娓道来,将静谧的月球,封闭的基地,孤身一人的主角,呈现在观众面前,下半部分一步步揭露事件真相,逻辑缜密。全片不仅涵盖了科幻、孤独,还与大家共同探讨了人性。

《月球》用非常温和的方式告诉大众,真正的孤独是你以为自己是他们的中心,但他们根本不知道你的存在。所带给大众的思考已经不局限于孤独本身,更有个体面对虚无的对抗、人性的礼赞……

喜剧元素

被“治愈系小清新”剧情冲散

不得不说,《独行月球》的前半段确实为大家呈现了“开心麻花”式的喜剧元素,但质量下滑严重,笑点包袱又老套又尴尬,基本只依靠沈腾一人来实现。

而沈腾+马丽本应1+1>2双重喜剧效果的化学效应基本没有,反而让两个人谈起了小清新式“跨时空”恋爱……

影片还加入了直播元素,将独孤月在月球上的一举一动进行全球直播,一群绝望的地球人,观看一个在月球同样绝望的人在逆境中求生。而当独孤月得知只有自己才能拯救全人类的时候,没有做任何犹豫。这时,音乐响起,主人公的慢动作缓缓拉开了全片最催泪、最悲情、最高燃的时刻,开始全力凸显主人公的不屈和坚韧....至此,影片前后之间的割裂感大幅增长。

当独孤月选择走上一条独自一人阻截π+的道路时,影片已经不可避免的滑向美式个人英雄主义电影的漩涡。

作为一部前面还明显带着喜剧色彩的作品,应该要用足够的铺垫时间让观众去适应这个转变过程,也就是说,主角独孤月做出的任何决定,都应该有其完整而清晰的轨迹。

影片想要传达,每一个庸庸碌碌的普通人,关键时刻也能成为勇敢的逆袭者,以小我成就大我的概念。

可片中人物突然成为全世界的救世主,明显和前期的平凡、接地气、有代入感人设不符。最后的独孤月牺牲自己摧毁π+固然壮烈,却很难引起大众的共鸣,给人强行伟光正的感觉,使得本片观感混乱而迷惑。但不得不说,影片中π+爆炸时的场景是可圈可点的,绚烂美丽的画面衬托出了人类的渺小。

所以,从商业考量,《独行月球》无疑非常成功,它准确把握住很多普通观众的观影需求,通过各种叹为观止的特效、搞笑的故事情节、以及极具煽动性的画面和场景,让大银幕前的观众感受电影扑面而来的气势。

无论中外,能够让人留下深刻的喜剧电影,无一例外均是喜剧外表下包裹着一个让人悲伤的故事。早在无声电影时代,大师卓别林就用一个个看似疯狂搞笑的表演,传递出底层人群被压迫的状态以及生活的各种心酸,而到了近代,周星驰最经典的《大话西游》《喜剧之王》,金.凯瑞最接近影帝的《楚门的世界》,都能够让观众感同身受、不经意就破防,并为主角们的身世而唏嘘不已。

所以,电影不能只讲究形式,营造噱头。喜剧+科幻元素结合的电影需要在剧本创作上下功夫,否则,如果只是将老套的元素,和固有的思维定式结合,势必无法收获良好的口碑。

本文链接:https://www.yangzhibaike.com/post/2985.html

声明:本站文章来自网络,版权归原作者所有!

请发表您的评论