万万没想到(《独行月球》真的令人感动吗?)

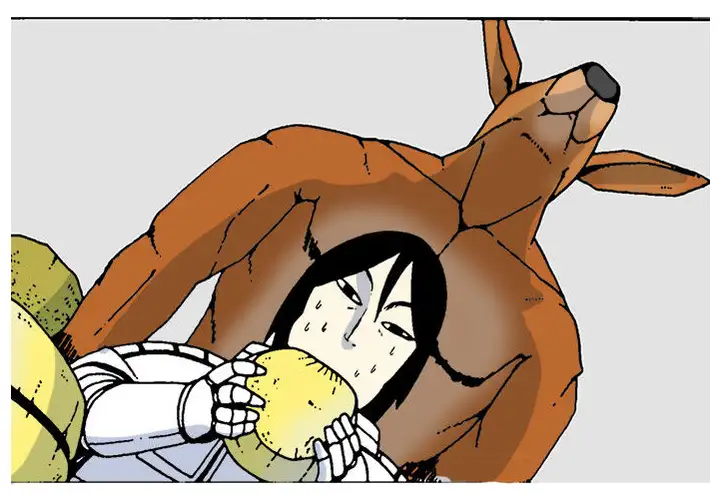

《独行月球》代表着沈腾当下的喜剧观,过程是可以诙谐的,但每一次的诙谐,都是建立在延缓疼痛的基础上。 痛觉被延后,化成了沈腾特色的“大苦并不大悲”。 无论是《飞驰人生》或是《独行月球》,沈腾的角色形象最终都归于死亡,可他的死亡并不显得“小家子气”,这也是沈腾当下主演喜剧角色的特点之一。他给自己构建了一层“家、国、天下”的宿命感,这种宿命感,是建立在文化高度自信的基础上。 以《独行月球》为例,全世界的人类以灯为炬,夸张表现出“你不是个人”的万里灯火,就是文化高度自信上的高级幽默。 他是建立在国人共情的基础上,套用了“月球上是可以看到万里长城”的坊间经典,将个人、家、国、天下诙谐的统一。 如果说拍《飞驰人生》时,沈腾对喜剧角色的定义是“通过死亡,甩下疲惫的包袱”,那么《独行月球》里,沈腾再度回归到当年《欢乐喜剧人》里《热带惊雷》《感染者》中,“带着小爱,在大义中捐躯”。这是非常沈腾的喜剧风格,不言大义,但以死定格大义。 但这样的沈腾是很容易遇到演绎瓶颈的,因为除了马丽,整个开心麻花团队,再难有能撑起他的“下巴”演员。诚然《独行月球》里的以灯为炬,彰显大国胸怀。可“静”不如“动”,留给观众的记忆点,或多或少会比《破坏之王》里周星驰、吴孟达的中国古拳法下的“一个中国”少了些动作桥段。 说来也巧,这些年的喜剧要么是水土不服,无法展现特色的港式“无厘头”,要么是小品式的喜剧段子,动作喜剧在这两年相对少了不少。 可我想,不是沈腾演不好动作喜剧,而是之前所说,除了马丽,没有能撑起他的“下巴”演员。可马丽再好,只要她和沈腾在一起多了,喜剧戏路就会自然而然的被推向爱情喜剧。这是市场强行给她的“定位”。 所以在《独行月球》里,烘托沈腾的下巴不再是个“人”,而是袋鼠——刚子。 当“下巴”不再是个人的时候,观众就不会斤斤计较,更不会严苛的对待这个动物角色。相反,动物的特性,模糊了科幻本身的严肃,加持了这部电影的“漫画性”,可以更好的在韩国漫画家赵石的创作基础上加工。 赵石和姜草作为韩国国宝级的漫画家,两者的作品创作思路有显著的不同。 赵石长于喜剧画面和短间断内的情绪反转,姜草长于整个故事的娓娓道来,漫画《独行月球》不整体的故事,给电影提供了诸多想象的空间。 也正是因为此,《独行月球》电影在袋鼠刚子登场时,处理的比漫画要细致。 独孤月想要自杀、对马蓝星的执念,都附加到了刚子身上。这个袋鼠不在只有单一的情绪,他成为了一个被分享者,分享着独孤月多样化的情绪。 因此沈腾回车救刚子的桥段,无论再怎么俗套,都能引起共情。 我们可以说气氛到了,也可以说独孤月不断给刚子的情绪到了。 是的,我们可以说刚子这一段的“感动”很公式化,但是放在整部《独行月球》中,它所有的感动,都建立在一个“集体有希望,个人得到再失去”的过程中: 于是,当一个混不吝的人,为别人,为众人着想时,之前被稀释的严肃又重新聚集。 独孤月在割弃他曾努力的拥有的,月球基地的生活,奔赴马蓝星的希望,手足刚子的感情,独孤月一个人的希望,撬动“整个地球”的希望。 以灯为炬的光、拯救刚子的掉头、对马蓝星日日夜夜的思念,还有那冲向π+的决绝,都传达了一种朴素的感动:按王晶的话来讲,沈腾“想死”

独孤月(沈腾)放弃了自己的希望,给予了别人希望

人类的赞歌,是勇气的赞歌!

本文链接:https://www.yangzhibaike.com/post/6521.html

声明:本站文章来自网络,版权归原作者所有!

请发表您的评论